Le baby-boom

La démographie historique est une science utile pour bien comprendre la dynamique des populations à diverses périodes. Grâce aux outils statistiques

et aux développements technologiques, la démographie historique nous permet des analyses de plus en plus précises et sophistiquées.

L'un des grands événements démographiques du 20e siècle est le baby-boom. Il s'agit d'un accroissement massif des naissances qui a commencé

dans l'immédiat après-guerre et s'est poursuivi sur deux décennies. La chronologie du baby-boom est un peu différente d'un pays européen à l'autre.

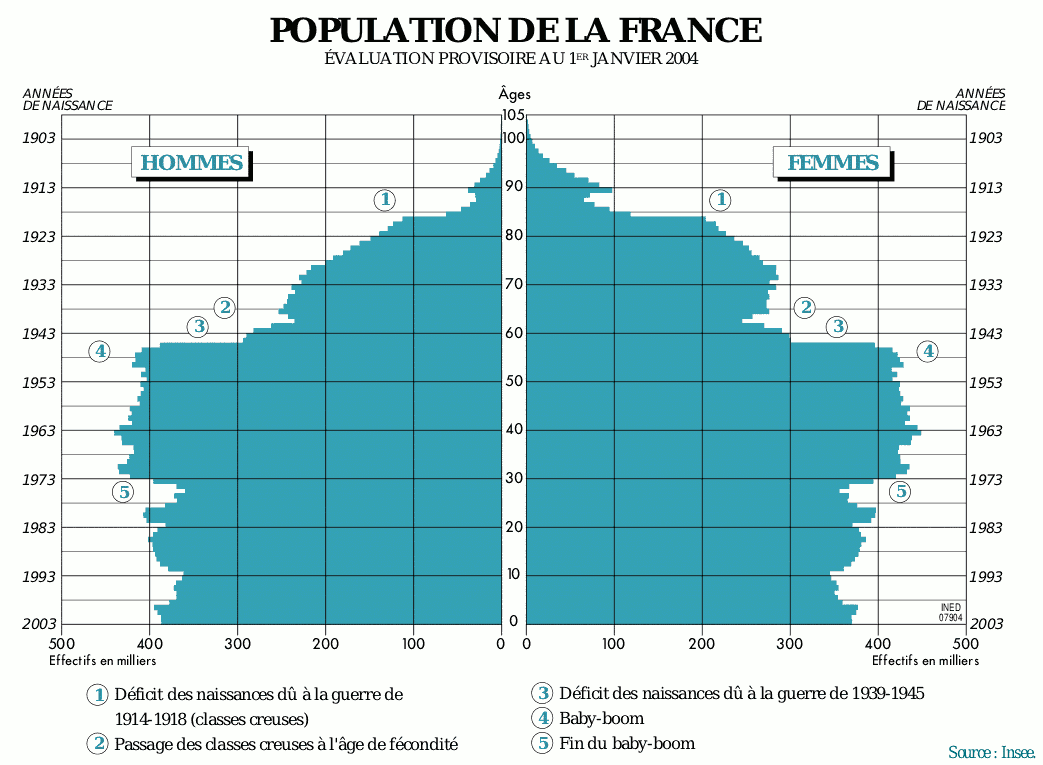

Ci-dessus, vous voyez la pyramide de population dans la France de 2004, où l'impact du baby-boom est clairement visible.

|

Informations statistiques concernant le baby-boom en Europe Source: www.danielmartin.eu La pyramide de population européenne a globalement la même forme que la pyramide française ci-haut. Celle-ci distingue aussi l'état matrimonial, le phénomène du divorce ayant gagné du terrain à la fin du 20e siècle. |

Pour d'autres données statistiques et du matériel pédagogique (vidéos, ressources):

Institut national d'études démographiques

|

La famille européenne des années 1950. Source: Fond d'archives municipales de Vannes. Le baby-boom a aussi eu de nombreuses conséquences sociales. Il fallait bien accueillir ces nombreux enfants nés après la guerre. Plusieurs pays européens se sont dotés de politiques familiales et de politiques de protection sociale, d'autant plus que la crise des années 1930 avait laissé des souvenirs pénibles. |

La reconstruction

|

|

|

Le Reichstag, Berlin, 1945. Source: Université de l'Oregon. |

Le Reichstag, Berlin, 2004. |

|

|

| La porte de Brandebourg, juillet 1945. | La porte de Brandebourg, 2004. |

La Deuxième Guerre mondiale avait entraîné des destructions majeures, particulièrement visibles dans les grandes villes européennes.

Dès la fin de la guerre, un spectaculaire effort de reconstruction fut entamé. Quand c'était possible, on rebâtissait les monuments à

l'identique, mais plusieurs villes ont connu des changements majeurs dans leur paysage architectural.

|

Une commémoration à Berlin, en 2005 Source: MSNBC La rapide reconstruction a empêché la jeune génération de prendre la mesure de l'ampleur des destructions causées par la guerre. Pour commémorer le 60e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des toiles grandeur nature ont été utilisées à Berlin pour sensibiliser les plus jeunes. |

La décolonisation

Informations générales sur la décolonisation

La France face à la décolonisation, 1945-1962

Une carte de la décolonisation

Soldats issus des colonies

|

Tirailleurs sénégalais Source: Revue en ligne Études coloniales

|

|

Soldats indiens Source: Ministry of Defence

|

La participation des soldats coloniaux à l'effort de guerre de leurs métropoles avait bien entendu créée des attentes. Ayant défendu la "mère patrie",

ces soldats s'attendaient à une certaine reconnaissance de leur statut au sein des empires coloniaux. Il n'en fut rien dans la plupart des cas. Les

soldats coloniaux eurent droit à des traitements de seconde classe à l'issu du conflit mondial, ce qui provoqua une profonde déception et exacerba les

tensions existantes. En 2006, le film Indigènes de Rachid Bouchared a justement traité de ce sujet.

|

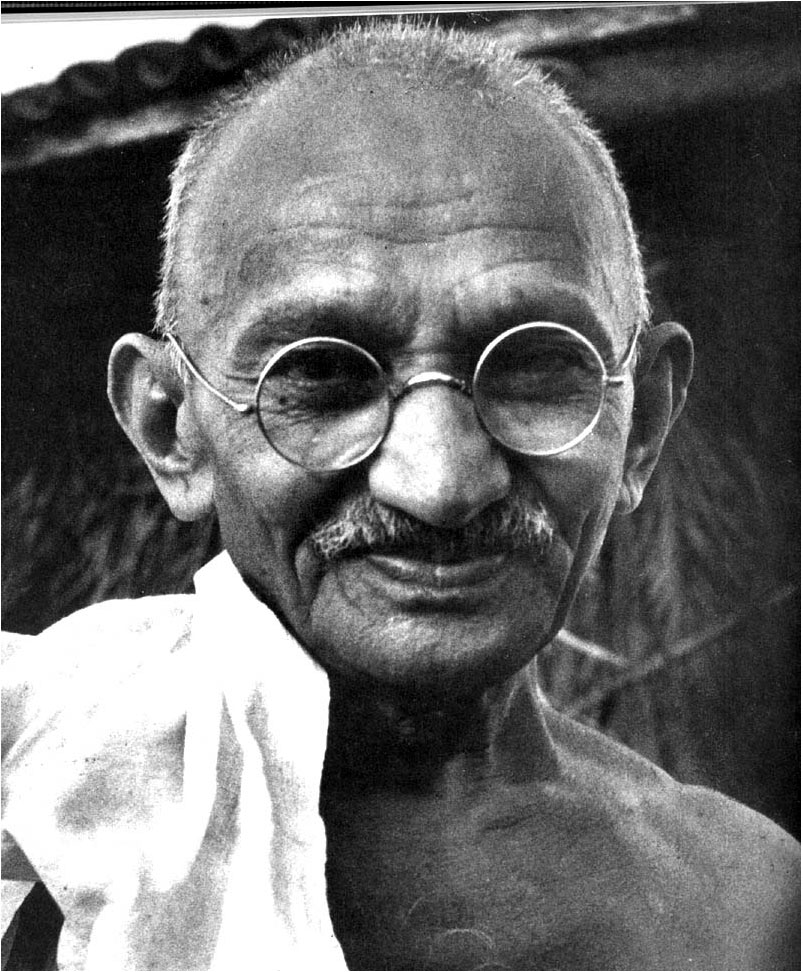

Mohandas Gandhi

L'un des personnages principaux de la décolonisation de l'Inde est Mohandas Gandhi (1869-1948). Il prônait une approche non-violente et la désobéissance civile comme moyen de lutte. Un de ses fidèles compagnons, Jawaharlal Nehru (1889-1964) devint le premier Premier ministre de l'Inde lors de son indépendance en 1947.

|

La décolonisation ne s'est toutefois pas déroulée sans violence partout. Ainsi, la France est entrée en guerre contre certaines de ses colonies qui

désiraient l'indépendance. Les conflits en Indochine et en Algérie ont été particulièrement durs et ont laissé des marques difficiles à effacer.

À la fin des années 1970, la plupart des puissances coloniales européennes avaient accordé, de gré ou de force, l'indépendance à leurs colonies.

L'Europe rentrait graduellement dans ses frontières continentales.

La Guerre froide

Lien :

Émission de radio de Radio-Canada sur les origines de la Guerre froide

Le rideau de fer

La construction du mur de Berlin

|

|

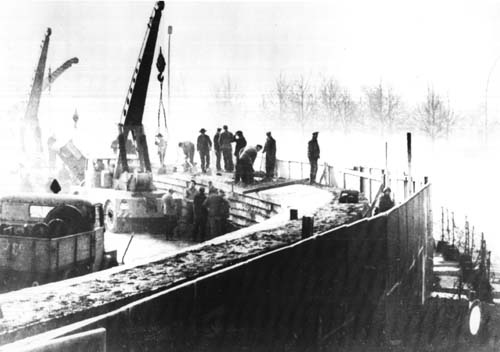

| Construction du mur de Berlin, 20 novembre 1961 | Checkpoint Charlie, point de contrôle. |

|

|

| Des tanks américains et soviétiques se font face à Checkpoint Charlie, 1961. |

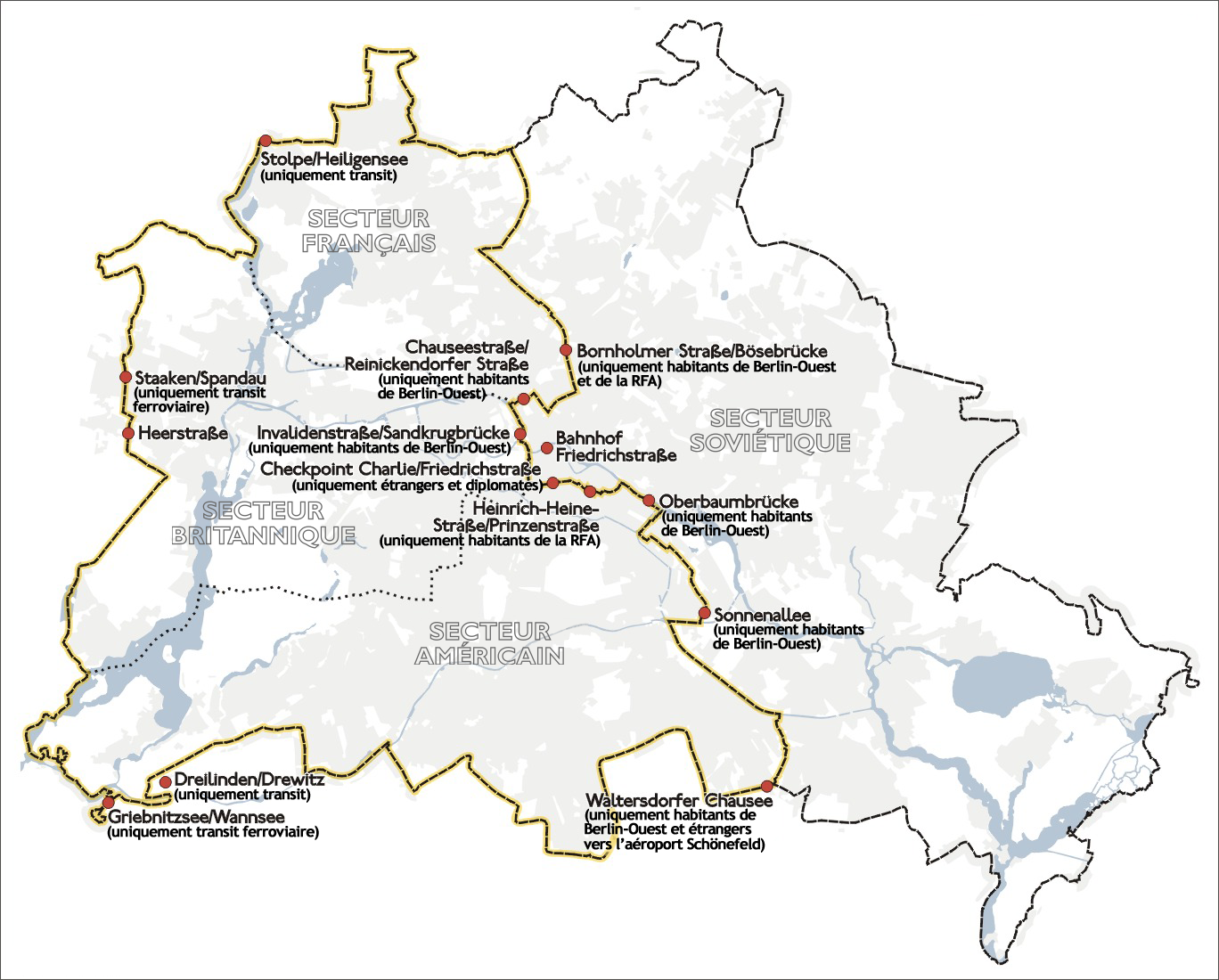

Carte de la division de Berlin. Cliquez sur la carte pour l'agrandir |

|

|

|

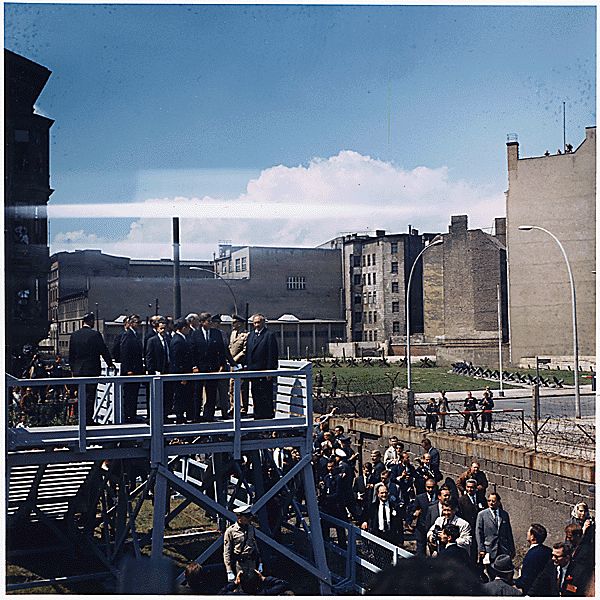

Le président américain Kennedy visite le mur de Berlin le 26 juin 1963. Source: The National Archives, #194266. |

Le mur de Berlin et un mirador au cours des années 1980. |

Le mur de Berlin est l'une des preuves les plus concrètes du climat de guerre froide entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Contrairement au "rideau de fer", qui était une expression imagée décrivant une situation complexe, le mur de Berlin était bien réel. Il fut érigé très rapidement durant l'été et l'automne 1961 et les accès en furent sévèrement gardés. Des familles et des amis furent séparés du jour au lendemain. Le mur fut équipé de miradors où des gardes armés montaient la garde jour et nuit et avaient l'ordre de tirer sur les personnes tentant de traverser illégalement. La situation de Berlin, enclavé dans le territoire de la RDA, rendit difficile les contacts entre les Allemands de l'Ouest et les Berlinois de l'Ouest. Au plus fort de la crise, un pont aérien reliait les deux parties occidentales.

Manchettes:

Pour accéder aux manchettes, cliquez le lien. Le site de la bibliothèque d'Ottawa vous demandera alors votre nom d'usager (la première partie de votre adresse courriel de l'université) et votre mot de passe (votre date de naissance suivie des deux derniers chiffres de votre numéro d'assurance sociale).

«Commuting Ended», New York Times, 13 août 1961, p.1.

«All Means Blocked», New York Times, 13 août 1961, p.3.

Page préparée par Patrick Fournier et Sylvie Perrier. Dernière mise à jour, 09.08.11